Chaque année, des intoxications surviennent à cause d’une confusion fréquente entre des espèces de champignons comestibles et leurs sosies toxiques. La ressemblance entre certains spécimens, pourtant éloignés, entretient la méfiance des amateurs comme des cueilleurs aguerris.

Un examen trop rapide suffit parfois à se tromper, car des critères réputés infaillibles se révèlent trompeurs sur le terrain. Des erreurs d’identification persistent, même parmi ceux qui pensent maîtriser les différences. Les conséquences de ces confusions rappellent l’importance d’une observation attentive et méthodique.

Pourquoi la fausse chanterelle trompe autant de cueilleurs

La réputation de la fausse chanterelle (hygrophoropsis aurantiaca) n’est plus à faire : elle met à l’épreuve l’œil du novice comme celui du cueilleur chevronné. Sa proximité avec la girolle n’est pas qu’une affaire de couleur : tout, du chapeau orangé à la silhouette en entonnoir, nourrit l’illusion. Pourtant, la fausse girolle ne partage pas ses qualités gustatives, ni sa sécurité.

Le premier piège réside dans ses lamelles serrées. À première vue, elles imitent les plis de la girolle. Mais regardez de plus près : elles apparaissent plus fines, uniformes, descendant nettement sur le pied. La texture en rajoute une couche, avec un chapeau souple, parfois velouté, qui pourrait faire douter même les plus attentifs. Quant à la couleur du chapeau, elle évolue selon la météo ou l’âge du champignon, multipliant les chausse-trappes pour celui qui manque de vigilance.

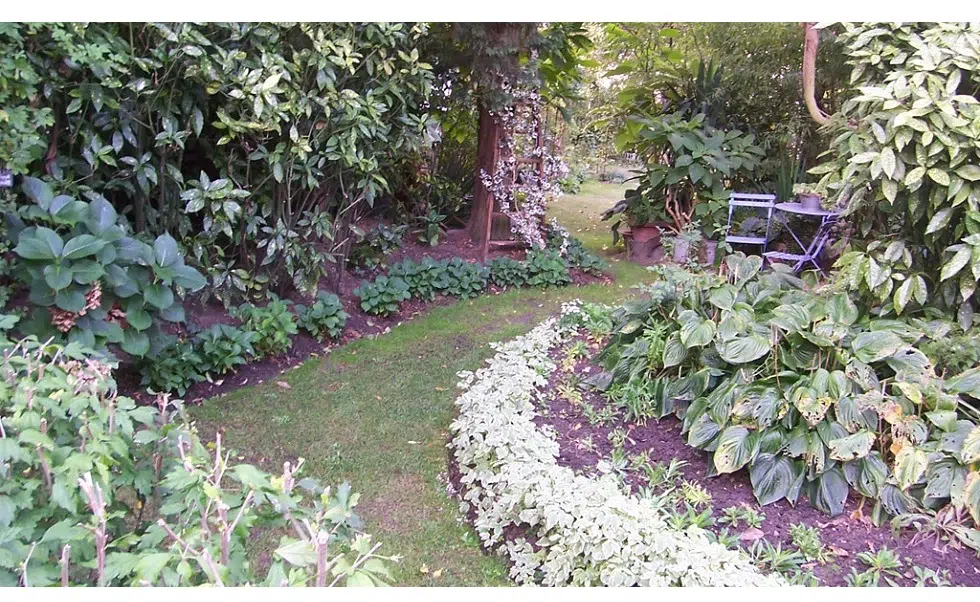

Autre facteur de confusion : la fausse girolle pousse là où l’on espère trouver la véritable, sur les lisières boisées, dans les forêts de conifères, sur des sols acides. Cette cohabitation brouille les repères. À l’œil nu, la différence est mince. L’erreur s’invite souvent à la faveur d’une récolte pressée.

Pour mieux s’y retrouver, voici les caractéristiques à garder en tête :

- Fausse chanterelle : hygrophoropsis aurantiaca, champignon toxique à écarter

- Lamelles serrées, teinte vive, prédilection pour les forêts de conifères

- Odeur discrète, chair tendre, un piège sournois qui guette les impatients

La ressemblance va bien au-delà d’une simple nuance de couleur. Les cas d’intoxication, même modérés, rappellent que s’arrêter à un seul critère serait une erreur. Pour chaque champignon ramassé, une observation complète s’impose.

Comment repérer les vraies girolles sans se tromper : les signes qui ne mentent pas

Reconnaître la girolle (cantharellus cibarius) exige de la minutie et un regard affûté. Premier indice : le chapeau. Une girolle authentique arbore une couleur jaune d’œuf, mate, parfois irrégulière, très différente du ton orangé éclatant de la fausse. Sa bordure, souvent sinueuse, ne suit jamais une courbe parfaite.

Sous le chapeau se cache un indice décisif : les plis épais. Contrairement aux lamelles fines et serrées de la fausse chanterelle, la vraie girolle présente des plis larges, ramifiés, qui descendent progressivement sur le pied. Ils rappellent des rides, pas de fines lamelles. La structure du pied confirme souvent l’identification : il est solide, fibreux, plein, jamais creux ni spongieux. Un pied court, d’un jaune uniforme, soudé sans rupture visible au chapeau vient parfaire le tableau.

L’odeur aussi est révélatrice. La girolle dégage un parfum de fruit, parfois d’abricot, qui la distingue nettement dans le panier du cueilleur. Ce parfum, discret mais singulier, se fait remarquer dès que l’on s’attarde.

Dans leur habitat naturel, les girolles choisissent majoritairement des forêts feuillues, parfois des sous-bois de conifères, toujours sur des sols bien drainés. Elles poussent en petits groupes espacés, jamais en amas serrés. Un dernier test consiste à vérifier la coupe : la chair, blanche et ferme, ne vire jamais à l’orange.

Pour reconnaître sans hésitation la girolle, retenez les critères suivants :

- Chapeau mat, jaune, bordure irrégulière

- Plis épais et fourchus, absence totale de vraies lamelles

- Parfum fruité, pied robuste et plein

L’attention aux détails fait toute la différence : une girolle bien identifiée offre la certitude d’une récolte sûre, et le plaisir d’un champignon recherché.

Fausse chanterelle, girolle et autres sosies : zoom sur les différences clés

Dans les sous-bois, une foule de champignons sauvages se disputent la lumière et la place. Parmi eux, la fausse chanterelle (hygrophoropsis aurantiaca) partage ses terrains de prédilection avec la girolle cantharellus cibarius et quelques autres sosies qui sèment le doute. Distinguer ces espèces évite des désagréments qui peuvent aller bien au-delà d’un simple repas raté.

La fausse chanterelle, parfois appelée girolle fausse, se reconnaît à son chapeau plus orangé, flamboyant, comparé à la vraie girolle. Mais le signe le plus parlant reste ses lamelles serrées : fines, régulières, écartées du pied, là où la girolle présente des plis épais et ramifiés qui coulent sur le pied sans discontinuité. La texture aussi trahit l’imposture : la fausse chanterelle se montre plus souple, parfois cassante.

D’autres espèces compliquent la donne. La chanterelle en tube (craterellus tubaeformis) se distingue par sa couleur plus sombre, son pied creux, tirant sur le jaune-gris ou le brun. La chanterelle cendrée (cinereus) joue sur des nuances grises, presque ardoise, et pousse en groupes serrés, bien différents des girolles éparses. On croise aussi le cortinaire couleur rocou : ses tons roux et ses lamelles épaisses peuvent semer le trouble.

Il arrive également de tomber sur la pleurote de l’olivier, reconnaissable à ses reflets bleu-gris, ou sur la trompette de la mort, noire, en cornet, dépourvue de lamelles ou de plis marqués. À chaque fois, la rigueur d’observation s’impose : examinez la couleur, la forme du pied, la structure sous le chapeau. C’est dans le détail que se loge la différence, et seule la patience permet de faire la part des choses.

Cueillir en toute confiance : astuces simples pour éviter les mauvaises surprises

La cueillette des champignons sauvages repose sur une méthode précise. Avant de placer un champignon dans votre panier, examinez-le de tous côtés. Chapeau, lamelles, pied : chaque élément mérite attention. Même si la fausse chanterelle se démarque souvent par ses lamelles serrées et sa couleur orangée, d’autres détails aident à éviter la confusion.

Un cueilleur averti ne se sépare jamais de sa loupe. Passez le spécimen à la loupe : la véritable girolle révèle des plis épais et fourchus, jamais des lamelles fines. L’odeur reste un allié précieux : la girolle cantharellus cibarius exhale un parfum fruité typique, là où la fausse chanterelle reste inodore ou fade.

Pour sécuriser ses premières sorties, rien ne vaut la compagnie d’un guide local ou d’un membre d’une société mycologique. Les pharmaciens, en France, sont également de bon conseil : ils prennent le temps de vérifier votre récolte et signalent les espèces douteuses. Ce réflexe évite bien des désagréments.

Pour renforcer la sécurité lors de la cueillette, gardez en tête ces recommandations :

- Ne ramassez que des espèces identifiées avec certitude.

- Méfiez-vous des champignons trop jeunes ou trop âgés, dont l’aspect peut induire en erreur.

- Privilégiez les coins connus, loin des zones polluées ou contaminées.

Partout où les champignons prospèrent, la prudence reste la meilleure alliée. S’appuyer sur les conseils transmis de bouche à oreille, observer chaque détail, solliciter les experts : c’est ainsi que les paniers se remplissent sans mauvaise surprise.

La forêt regorge de merveilles, mais ne pardonne jamais l’improvisation. Un œil bien formé, un soupçon de patience et le respect des règles font toute la différence : la cueillette devient alors un plaisir sans arrière-pensée, un rituel à savourer pleinement.