Préparer efficacement la terre avant de semer du gazon

Le terrain sur lequel nous marchons est si généreux. Appliquez ce principe élémentaire pour répondre à cette question qui vous concerne : comment préparer le sol pour la plantation de…

Fabriquer un piège à frelons efficace avec des astuces simples

L'expansion du frelon asiatique, Vespa Velutina, sur les terres galiciennes a pris des proportions vertigineuses depuis 2014. Année après année, il s'installe plus loin, gagnant peu à peu le reste…

Obtenez du persil frais en continu toute l’année

Un simple pot de persil peut transformer la routine des repas, jour après jour, sans interruption. Cultiver cet aromate chez soi ne relève ni de la prouesse ni d'un caprice…

Le meilleur moment pour planter des callas au jardin

Un bulbe minuscule, une promesse immense. Les callas, ou criques, ne font pas dans la demi-mesure : leur floraison transforme un coin de terre en tableau vivant. Mais avant d'admirer…

Quelle vitamine aide vraiment à éloigner les moustiques ?

Trois piqûres sur la cheville, une sur le bras, la soirée s'est pourtant terminée bien avant minuit. L'été, les moustiques s'invitent à la fête, sans jamais rendre le moindre service.…

À quel moment protéger efficacement vos tomates du mildiou

Phytophthora mérite sa réputation. Ce redoutable parasite, à l'origine du mildiou, ne fait pas dans la demi-mesure : il frappe fort, vite, laissant derrière lui feuillages dévastés, tiges condamnées et…

Le meilleur engrais pour booster la croissance des pommes de terre

Ignorer le phosphore, l'azote et le potassium quand on veut voir ses pommes de terre s'épanouir, c'est comme oublier la clé d'une porte verrouillée. Dans les terres du sud, la…

Le régime coccinelle expliqué en toute simplicité

Un insecte miniature de quelques millimètres qui peut bouleverser l'équilibre d'un jardin entier : la coccinelle ne se résume pas à ses couleurs vives. Derrière ses points noirs sur fond…

Planter des pommes de terre dans le sud au bon moment

Un tubercule qui a fait le tour du monde sans jamais changer de nom ou presque : la pomme de terre, star discrète de nos tables, s'invite dans tous les…

Choisir le bon moment pour fertiliser son gazon

Un gazon parfait ne s'improvise pas. Derrière l'image d'un tapis vert uniforme, il y a un jeu d'équilibre précis : lumière, arrosage, et surtout, des nutriments délivrés ni trop tôt…

Astuces simples pour atténuer l’amertume des aubergines en cuisine

Les aubergines intriguent : ce légume, caméléon de la cuisine, s'invite aussi bien dans la ratatouille que dans un curry parfumé. Pourtant, un détail agace : cette pointe d'amertume qui…

Aiguiser une lame de tondeuse à gazon facilement et efficacement

Un chiffre qui fait mouche : une lame de tondeuse à gazon perd jusqu'à 30 % de son efficacité après une saison d'utilisation. Beaucoup l'ignorent, mais c'est ce détail qui…

Comment la plante absorbe le CO2 grâce à ses feuilles

Les chiffres ne mentent pas : chaque mètre carré de feuille, chaque pore minuscule, orchestre une lutte silencieuse entre deux urgences vitales. Économiser la moindre goutte d'eau, capter le CO2…

Bien tailler le mûrier platane : astuces et bonnes pratiques

La taille tardive des plantes ne fait pas de cadeau à votre jardin. Les végétaux n'exigent pas d'être taillés pour s'épanouir, mais souvent, on sort les sécateurs : pour maîtriser…

Refaire sa pelouse facilement sur un terrain déjà enherbé

Hier, il a fait une belle journée pour le jardinage. Il a commencé à souffler beaucoup de vent, mais au fur et à mesure que les heures avançaient, l'air a…

Identifier les principales maladies du prunier et leurs signes

Un tronc de prunier qui suinte, une branche qui s'écaille et laisse couler une substance collante : voilà le décor, souvent ignoré, d'un mal qui mine silencieusement les vergers. Loin…

Cultiver des semis de tomate en pleine santé facilement

La tomate, sous son nom savant de Solanum lycopersicum, auparavant baptisée Lycopersicon esculentum, s'est imposée comme l'un des fruits les plus cultivés sur la planète. Des dizaines de variétés cohabitent,…

Trouver la haie idéale parmi tous les types pour votre jardin

Les haies ne se contentent plus de dessiner les contours du jardin : aujourd'hui, elles s'imposent pour mille raisons bien concrètes. Leurs vertus esthétiques ne font pas tout. En fonction…

Se protéger au jardin : les gestes essentiels pour jardiner en sécurité

Passer son temps libre à jardiner est l'une des activités les plus amusantes et les plus relaxantes qui soient. Cela permet de profiter du soleil et de l'air frais tout…

Les clés pour réussir sa culture indoor à coup sûr

Personne ne s'est jamais arrêté devant une vitrine de jardinerie en pensant qu'un balcon était obligatoire pour goûter à la magie des plantes. La culture indoor s'impose comme une alternative…

Protéger son jardin des insectes indésirables de façon naturelle

La guerre contre les insectes indésirables ne se déclare pas toujours à grand bruit. Parfois, il suffit d'un matin, d'un regard perdu sur une feuille grignotée, pour deviner la présence…

Installer des ruches en entreprise pour allier écologie et cohésion

La transition verte ne se résume pas à changer de voiture ou à repeindre les murs en vert. Depuis plusieurs années, les entreprises françaises explorent de nouveaux chemins pour réduire…

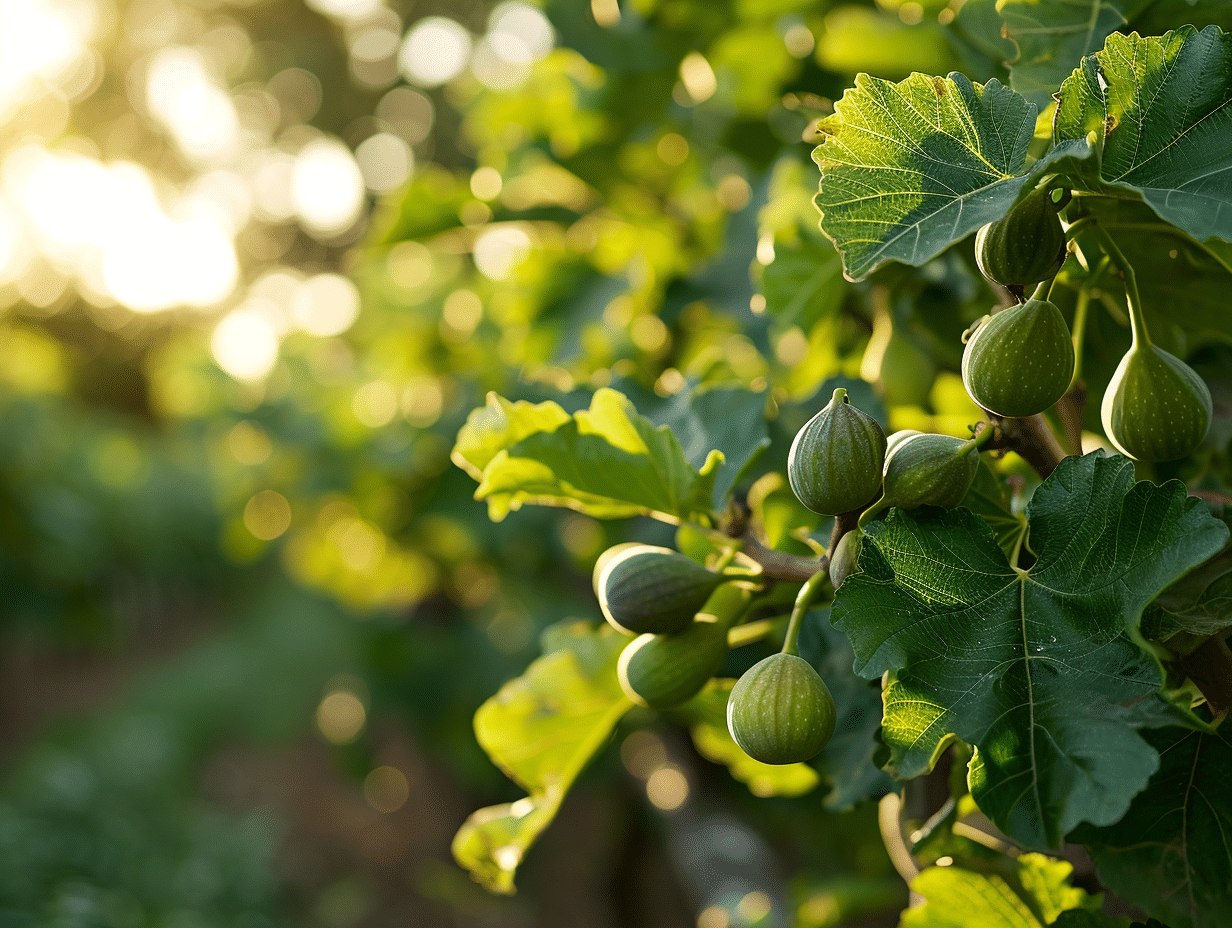

Ficus carica, le figuier facile à adopter au jardin

Le Ficus carica ne se contente pas de pousser, il s'impose. Il suffit de quelques années pour qu'il prenne ses aises, transforme un coin de jardin ou une allée oubliée…

Élaguer les lauriers au bon moment pour une haie vigoureuse

Un laurier taillé n'a rien à envier à un massif de buis parfaitement aligné. Derrière chaque haie compacte, il y a un calendrier précis et une paire de cisailles affûtées.…

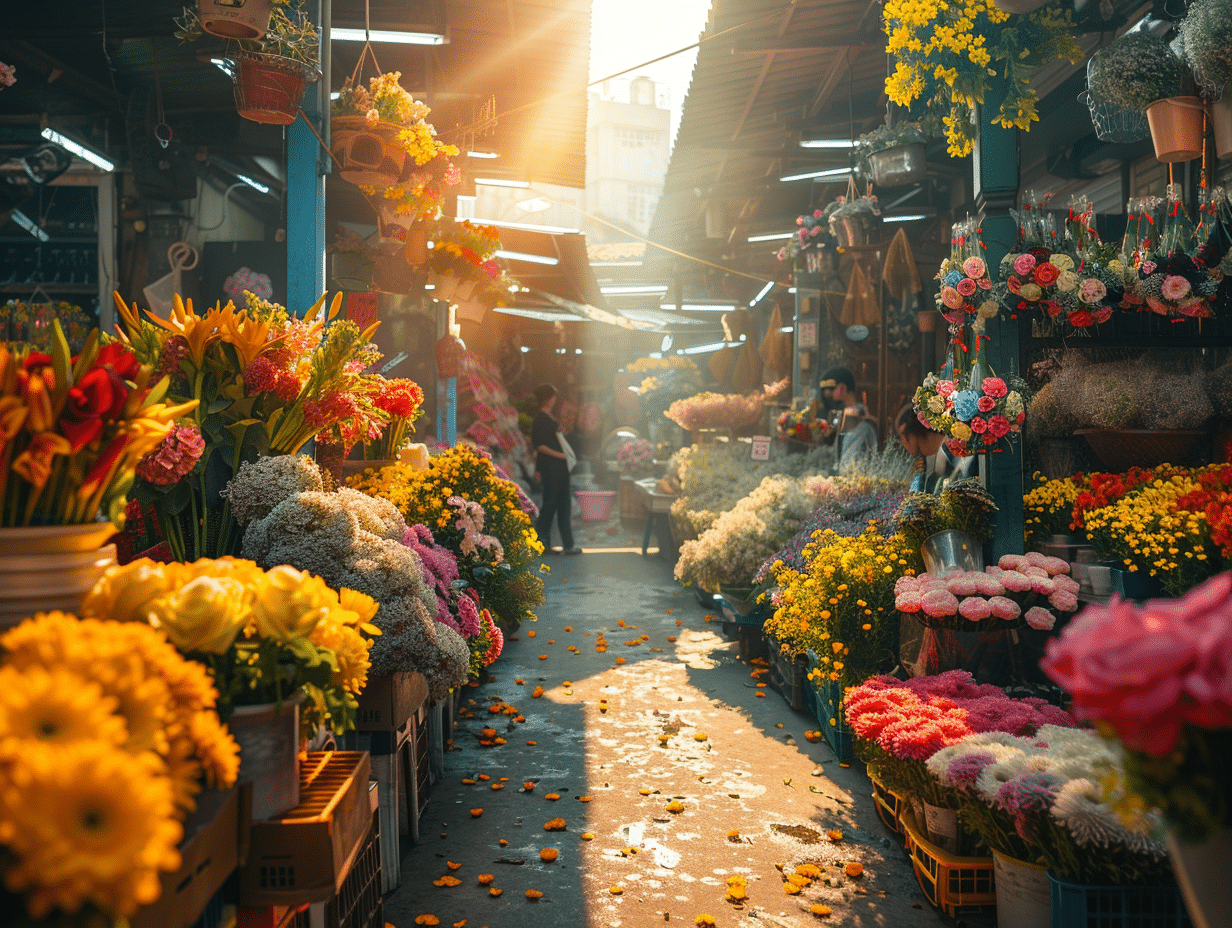

Des astuces pour dénicher des fleurs de qualité à petit prix

Un bouquet éclatant ne devrait pas être un luxe réservé aux grandes occasions. Pourtant, face à la flambée des prix chez les fleuristes en ville, remplir son vase sans vider…

Clôture pas chère : quelles options abordables pour votre terrain ?

Des chiffres bruts, une réalité têtue : délimiter son terrain coûte cher. Pourtant, face à la flambée des devis, beaucoup refusent de sacrifier leurs économies sur l'autel d'une clôture. Bonne…

Bien utiliser une élagueuse en toute sécurité : précautions essentielles

Un outil tranchant, un bruit sec, une branche qui tombe, voilà le quotidien de nombreux jardiniers et professionnels de l'entretien des espaces verts. L'élagueuse n'est pas qu'un simple accessoire :…

Choisir la piscine hors-sol parfaite pour profiter pleinement de l’été

Certains chiffres sont têtus : chaque année, la demande de piscines hors-sol explose dès les premiers rayons. La promesse est claire, un coin de fraîcheur, accessible sans permis de construire,…

Trouver la débroussailleuse thermique idéale selon vos besoins

Un espace vert bien entretenu ne doit rien au hasard. Quelques mètres carrés de pelouse, une haie rebelle ou quelques ronces suffisent à rappeler que la nature, sans entretien, impose…

Curcubitacé, une famille de plantes aux vertus étonnantes

Oubliez la dichotomie entre légumes anodins et super-aliments exotiques. Les cucurbitacées, elles, ne s'embarrassent d'aucune frontière : elles imposent leur diversité, leur générosité et une discrète puissance médicinale dans les…

Planter des fleurs pour sublimer et égayer votre jardin

Un carré de fleurs n'a jamais été synonyme de simplicité. Derrière chaque massif coloré se cachent des choix réfléchis et des gestes précis. Aménager un jardin de fleurs décoratives, c'est…

Comment choisir un broyeur de végétaux adapté en 2020

Se ruer sur le premier broyeur de végétaux venu, sous prétexte que son prix défie toute concurrence, c'est souvent courir après de fausses économies. Les modèles compacts séduisent par leur…

Prix d’une terrasse avec plots : ce qu’il faut prévoir

Qui aurait cru qu'un simple carré dallé au fond du jardin pouvait devenir le théâtre de tant d'arbitrages ? Le choix d'installer une terrasse sur plots, c'est avant tout l'envie…

Les gestes essentiels pour un jardinier écolo au quotidien

Le jardinage est l'une des activités la plus pratiquées en France ainsi que dans plusieurs autres pays. Pour les nombreux amoureux de la terre qui ne se lassent pas de…

Conserver les carottes après arrachage avec des astuces de stockage efficaces

Oubliez les recettes toutes faites : la survie des carottes fraîchement arrachées se joue sur des détails souvent sous-estimés. Après la récolte, ces racines réclament une attention particulière pour préserver…

Dire adieu aux taupes avec des astuces efficaces pour le jardin

Un sol hérissé de taupinières raconte une histoire différente de celle du chaos : c'est le signe que la vie souterraine s'agite, transforme, aère. Les taupes, discrètes travailleuses invisibles, réaménagent…

Redonnez vie à votre terrasse avec ces astuces naturelles efficaces

Des dalles qui perdent leur éclat, des chaises qui prennent la poussière, une terrasse qui peine à raconter une histoire : et si tout cela n'était qu'une invitation à réinventer…

Date limite semis haricots verts bio : calendrier et variétés tardives

12°C. C'est la frontière invisible qui, chaque année, ferme la porte aux espoirs de semis tardifs pour la plupart des haricots verts. Pourtant, la génétique n'a pas dit son dernier…

Romarin taille quand pour un jardin sec résistant aux canicules de 2026 ?

Une taille sévère du romarin en été peut compromettre sa floraison l'année suivante, tandis qu'une coupe tardive augmente la vulnérabilité aux maladies. Certains jardiniers préconisent la taille au sortir de…

Techniques ancestrales pour sculpter un olivier en nuage

Les oliviers, avec leur symbolique forte et leur longévité impressionnante, sont depuis longtemps au cœur des traditions méditerranéennes. Sculpter ces arbres séculaires en nuage n'est pas seulement un art visuel,…

Les meilleures techniques de palissage du kiwi pour optimiser sa croissance

Cultiver des kiwis demande une certaine expertise, notamment en matière de palissage. Ce processus est fondamental pour diriger la croissance des vignes et maximiser la production de fruits. Les techniques…

Ficus : arrosage, rempotage, entretien

Le ficus existe en une multitude de variétés, qui sont toutes ornementales et décoratives. Parfait en intérieur, le ficus est apprécié pour sa simplicité d'entretien. Vous désirez en savoir plus…

Où planter un figuier pour optimiser sa croissance

Pour optimiser la croissance d'un figuier, pensez à bien choisir le bon emplacement. Ce fruitier méditerranéen, robuste et résilient, prospère sous un climat chaud et ensoleillé. Un coin bien exposé,…

Choisir une débroussailleuse Parkside : pourquoi privilégier le modèle PBS 2 D4 ?

Entretenir son jardin devient un jeu d'enfant avec les bons outils. La débroussailleuse Parkside PBS 2 D4 se distingue par ses performances et sa facilité d'utilisation. Conçue pour les amateurs…

Comment planter et entretenir un avocatier ?

Pendant la belle saison, les fruits de l’avocatier sont très appréciés, aussi bien en salade qu’en guacamole. Afin de profiter vous aussi de ses beaux avocats et de son feuillage…

Cafard de jardin : identifier et prévenir les infestations

Les cafards de jardin peuvent rapidement transformer un coin de verdure en un véritable casse-tête. Ces insectes, attirés par l'humidité et les déchets organiques, trouvent dans nos jardins un environnement…

Les arbres à fleurs violettes : alliez esthétique et biodiversité

Les arbres à fleurs violettes apportent une touche esthétique incomparable tout en jouant un rôle fondamental pour la biodiversité. Leurs floraisons spectaculaires attirent une multitude de pollinisateurs, tels que les…

Les vertus esthétiques de l’olivier taillé en nuage

Dans les jardins méditerranéens, l'olivier taillé en nuage s'impose comme une véritable œuvre d'art végétale. Cette technique japonaise, connue sous le nom de 'Niwaki', transforme l'olivier en une sculpture vivante,…

Comment l’ananas est-il cultivé, si ce n’est sur un arbre ?

Contrairement aux idées reçues, l'ananas ne pousse pas sur un arbre, mais bien au ras du sol. Cette plante herbacée, appartenant à la famille des Broméliacées, produit un fruit unique…

Fleurs à planter en mars en jardinière : quelles variétés choisir ?

Le mois de mars marque le début du printemps, une période idéale pour redonner vie à vos jardinières. Les températures se radoucissent, offrant des conditions parfaites pour planter de nouvelles…