Fleurs à planter en mars en jardinière : quelles variétés choisir ?

Le mois de mars marque le début du printemps, une période idéale pour redonner vie à vos jardinières. Les températures se radoucissent, offrant des conditions parfaites pour planter de nouvelles…

Hortensias : comment bouturer dans l’eau pour réussir ?

Les hortensias, avec leurs fleurs éclatantes et généreuses, sont des incontournables des jardins. Pour les amateurs de jardinage, bouturer ces plantes magnifiques est une manière efficace de les multiplier. Bouturer…

Comment entretenir et faire refleurir une jacinthe ?

La jacinthe est une très belle fleur bulbeuse que l'on reconnaît grâce à ces fleurs en grappes. Ses différentes petites clochettes en toile ont une odeur reconaissable qui décore facilement…

Pourquoi mon ficus perd ses feuilles ? Comprendre et résoudre le problème

Un ficus qui perd ses feuilles peut causer une certaine inquiétude chez son propriétaire. Ce phénomène est souvent lié à des changements environnementaux ou à des soins inadéquats. Une lumière…

Culture et entretien d’un citronnier en pot

Les agrumes, comme les citrons, ne sont pas seulement réservés aux régions méditerranéennes. Bien qu'il ne soit pas rustique, il est tout à fait possible de cultiver un citronnier en…

Bouture de framboisier : le processus simplifié pour tous les jardiniers

Multiplier un framboisier à partir d'un simple fragment de tige produit généralement une plante identique à la variété d'origine. Pourtant, certaines périodes de l'année, souvent négligées, offrent un taux de…

Les dangers de la fausse chanterelle : apprenez à la distinguer

Chaque année, des intoxications surviennent à cause d'une confusion fréquente entre des espèces de champignons comestibles et leurs sosies toxiques. La ressemblance entre certains spécimens, pourtant éloignés, entretient la méfiance…

Taille du pêcher : techniques et périodes optimales pour un arbre fruitier sain

Au cœur du verger, le pêcher symbolise la générosité estivale avec ses fruits juteux et sucrés. Pourtant, cet arbre fruitier requiert une attention méticuleuse pour garantir une récolte abondante. La…

L’eau de javel : une alternative naturelle pour préserver votre bambou

Dans le monde de l'horticulture, la recherche de solutions écologiques pour la préservation et l'entretien des plantations est constante. Parmi les divers dilemmes se présente la question de la protection…

Quand planter les patates douces en pleine terre sans risque de gel ?

Moins de 10°C, c'est la limite fatale pour les tubercules de patate douce : la moindre incartade sous ce seuil, même brève, suffit à compromettre la récolte. Pourtant, dans bien…

Comment bien entretenir un Ficus après l’achat en jardinerie ?

Une plante qui perd ses feuilles à toute allure n'annonce pas toujours la catastrophe. Chez certains ficus, ce phénomène signe simplement le passage d'une jardinerie à votre salon, un choc,…

Cultiver la courgette : meilleures associations et conseils de jardinage

La courgette supporte mal la proximité des pommes de terre, mais profite pleinement de la présence du haricot nain. Certaines variétés anciennes tolèrent une légère sécheresse, tandis que d'autres exigent…

Éliminer la mousse : conseils efficaces pour un jardin sain et propre

Les mousses prospèrent même sur des surfaces où aucun autre végétal ne s'aventure. Leur présence signale souvent un déséquilibre du sol ou des conditions défavorables à la croissance des plantes…

Culture laitue à couper & repousser en pot : astuces & conseils pour réussir

Un semis trop dense compromet la repousse, même pour les variétés dites « à couper ». La laitue cultivée en pot supporte mal l'excès d'humidité et reste sensible à la…

Pourquoi choisir une pergola bioclimatique ? Trois atouts à ne pas manquer

Avoir une pergola bioclimatique dans son jardin fait désormais figure de référence pour transformer ses extérieurs en un véritable lieu de vie.Cette installation permet de se protéger de la chaleur…

Misez sur l’élégance des fenêtres françaises dans votre intérieur

Changer de fenêtres, ce n'est pas qu'une affaire de courant d'air ou de confort thermique. C'est aussi une question de regard, de style, de patrimoine à faire vivre. On a…

Choisir le meilleur robot de piscine selon ses trois grandes familles

L'été bat son plein et avec lui la saison des baignades dans votre piscine. Pour profiter au maximum de votre bassin, son entretien doit être réalisé parfaitement avec des produits…

Pourquoi choisir un panneau de bois pour une clôture plus écologique

Oubliez les discours sur la simple élégance des clôtures en bois. Ce matériau s'impose aujourd'hui pour des raisons bien plus profondes et concrètes que la seule question du style. Le…

Les critères incontournables pour bien choisir sa pompe à eau

L'arrosage de votre jardin est une phase essentielle pour garder vos plantes en bonne santé et privilégier leur croissance. Pour cette raison, il est important de choisir une pompe à…

Les erreurs fréquentes à ne plus commettre au jardin

Tomber dans les pièges du jardinage, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Derrière chaque maladresse se cache souvent une bonne dose de bonne volonté. Pourtant, la frontière est…

Jardinage : les tendances incontournables de cet été à adopter

Oubliez la vieille image du jardin figé. Les massifs s'agitent, les codes se bousculent : cet été, le jardinage s'affiche comme un terrain d'expérimentation et d'inspiration. Les tendances évoluent, et…

Le paillage, la méthode simple pour booster votre jardin à la maison

Personne ne s'attend vraiment à ce qu'une simple couche de paille change radicalement la donne au potager. Pourtant, derrière ce geste discret se cache l'un des secrets les plus efficaces…

Choisir le lombricomposteur idéal pour booster la culture de vos plantes

Le tri des déchets ménagers franchit un cap : le lombricompostage s'impose peu à peu comme un réflexe dans bien des foyers. En France, la pratique sort de la confidentialité…

Découvrez les fleurs idéales pour célébrer la saint-valentin

Avant même qu’un mot ne soit prononcé, elle impose le silence. Une rose rouge posée entre deux mains crée instantanément une tension émotionnelle : regard qui s’attarde, sourire qui hésite,…

Pourquoi un climatiseur est gelé ?

L'un des problèmes les plus courants en été, lorsque vous avez le plus besoin de climatisation, est que vous l'allumez et voyez qu'une partie du filtre est gelée ou une…

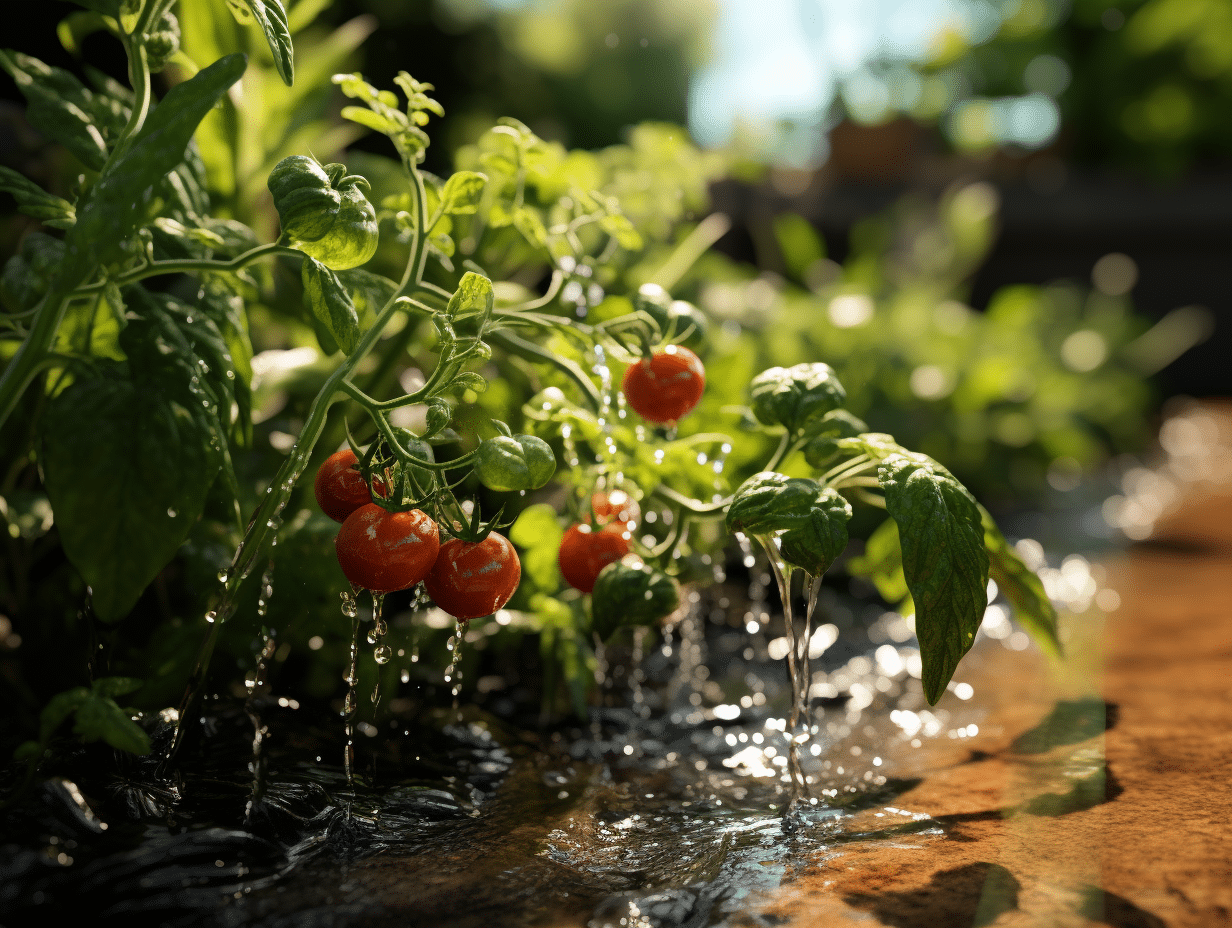

Cultiver des tomates sans tuteur : techniques et astuces

Dans le monde du jardinage, la culture des tomates sans l'utilisation de tuteurs est une méthode qui gagne du terrain parmi les amateurs et les professionnels. Cette technique, souvent appelée…

Comment choisir l’huile moteur pour sa tondeuse ?

Aujourd’hui, de nombreux foyers délaissent la tondeuse électrique pour la tondeuse thermique. Cette dernière présente en effet de nombreux avantages : robuste, pratique, sans fil … Elle demande quand même…

Comment cultiver des tomates à partir de cotylédons ? Voici la méthode!

La culture de tomates à partir de cotylédons est une option de plus en plus rencontrée. La réussite de cette culture nécessite le respect de certaines étapes importantes que nous…

Menuisier à ancenis : transformez vos espaces extérieurs en aluminium

L'aluminium révolutionne les aménagements extérieurs grâce à sa résistance exceptionnelle et son entretien minimal. Selon la Fédération française de l'aluminium, le marché de la menuiserie aluminium a progressé de 8,5% en…

Que faire lorsque ma tondeuse ne démarre pas ?

Imaginons un matin de fin de semaine ensoleillé, parfait pour l'entretien de votre pelouse. Votre café est prêt, vous avez toute l'énergie nécessaire pour attaquer cette tâche. Votre tondeuse, fidèle…

Comment reconnaître les signes de mort imminente chez un palmier ?

Les palmiers, ces majestueux arbres avec leurs feuilles élancées et leur silhouette élégante, sont le symbole des climats tropicaux pour beaucoup de personnes. Ils sont réputés pour leur résilience et…

La signification des tulipes à travers les âges

Les tulipes, avec leurs pétales éclatants et leurs formes gracieuses, ont traversé les siècles en symbolisant diverses émotions et messages. Originaires de l'Empire ottoman, ces fleurs ont rapidement conquis l'Europe,…

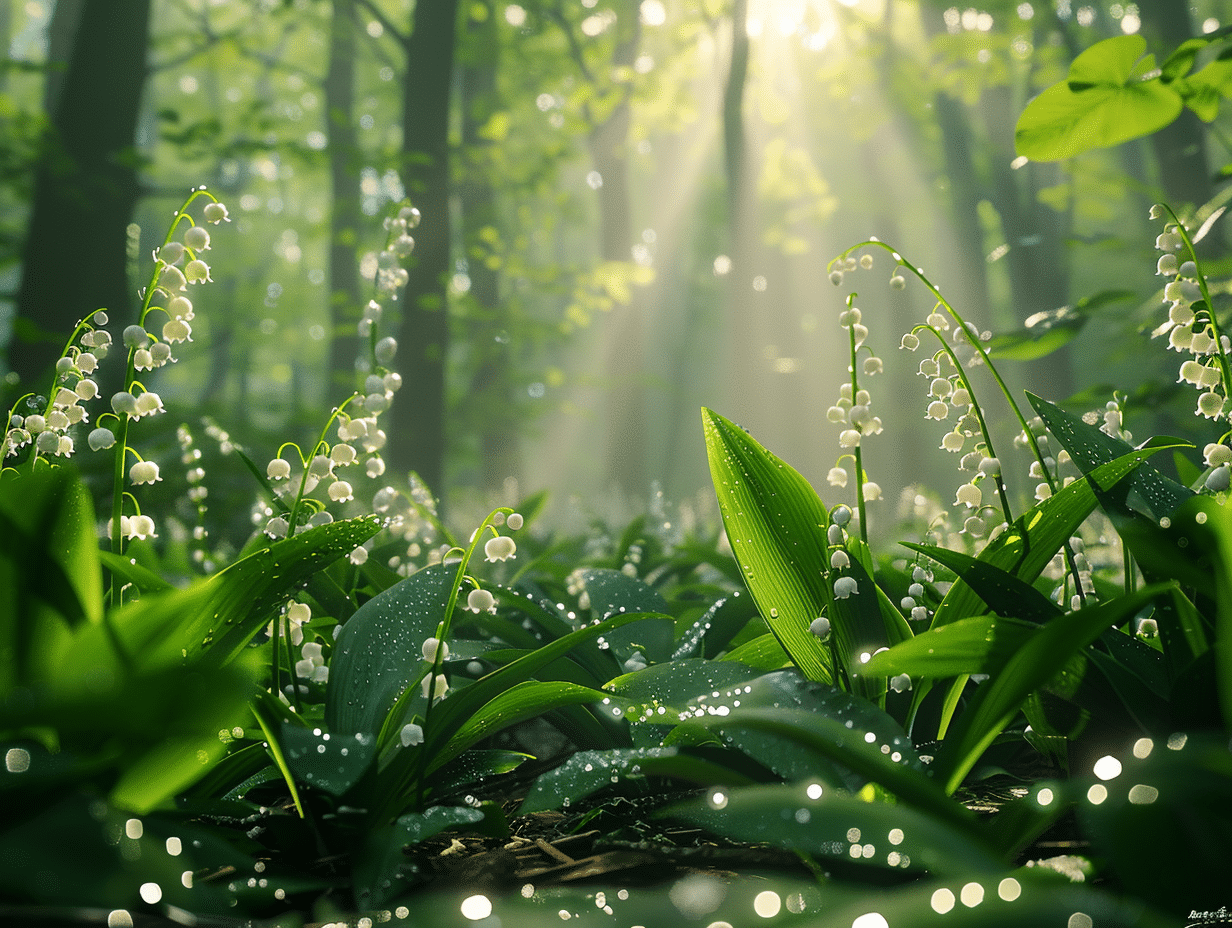

Trouver du muguet gratuitement : astuces et meilleurs spots

À l'approche du premier mai, la tradition veut que l'on offre du muguet, symbole de porte-bonheur. L'achat de ces délicates clochettes peut peser sur le budget. Heureusement, il existe des…

Doryphores : comment s’en débarrasser dans les patates ?

Originaire d'Amérique Centrale, le doryphore est un redoutable ravageur qui cause des dommages importants dans les cultures de pommes de terre un peu partout en France. Comment lutter contre ce…

Comparatif : triclopyr ou glyphosate, quel est le meilleur herbicide ?

Les jardiniers et agriculteurs se demandent souvent quel herbicide est le plus efficace pour lutter contre les mauvaises herbes envahissantes. Deux produits se démarquent : le triclopyr et le glyphosate.…

Avis sur la marque STIGA

Amour du cœur JOOLA Table de ping-pong 15mm intérieur VOIR LE PRIX SUR AMAZON Meilleur choix STIGA Advantage Table de ping-pong d'intérieur prête pour la compétition VOIR LE PRIX SUR…

Comment choisir la taille idéale pour votre jasmin étoilé grimpant

Le jasmin étoilé grimpant (Trachelospermum jasminoides) est une plante grimpante exceptionnelle qui apporte élégance et parfum à votre espace extérieur. Que vous possédiez un jardin spacieux ou un petit balcon,…

Fongicide efficace : les solutions pour une protection optimale des plantes

Les jardiniers amateurs et professionnels cherchent sans cesse à protéger leurs plantations des maladies fongiques, qui peuvent causer des dégâts considérables. Ces affections, souvent invisibles à l'œil nu au début,…

Optimisez votre jardin avec le sel d’Epsom : avantages et méthodes d’application

Dans le cercle des jardiniers amateurs et professionnels, le sel d'Epsom est souvent cité comme un secret de verdure à la fois simple et efficace. Constitué de sulfate de magnésium,…

Quand et comment appliquer un antimousse efficacement sur une pelouse ?

Personne n'annonce fièrement la présence de mousse sur son gazon, mais elle s'invite partout, sans distinction, même sur les pelouses bichonnées à la lame affûtée et à l'arrosage méticuleux. Pourtant,…

Fleurs attractives pour les abeilles : top choix pour améliorer la pollinisation

Les chiffres sont sans appel : la diversité florale d'un espace vert bouleverse la fréquentation des abeilles et peut tout changer dans la qualité de la pollinisation. Certaines plantes offrent…

Le mulching : c’est quoi ?

Il arrive parfois que l’on pratique des activités sans véritablement en comprendre le sens. Concernant l’entretien d’un jardin, les professionnels recommandent plusieurs pratiques parmi lesquelles le mulching. De manière globale, notons…

Inconvénients du catalpa : entre racines proliférantes et entretien ardu

Le catalpa, souvent admiré pour son feuillage luxuriant et ses fleurs blanches parfumées, peut cependant se révéler problématique dans certains jardins. Ses racines proliférantes ont tendance à s'étendre rapidement, compromettant…

Toxiques pour les humains ? Fleurs de glycine : ce qu’il faut savoir

Avec leurs grappes de fleurs violettes, les glycines captivent les jardiniers et les amateurs de plantes. Pourtant, derrière cette beauté se cache un danger souvent méconnu. Les fleurs de glycine,…

Planter des bulbes de crocus : le meilleur mois pour une floraison éclatante !

89 % : c'est le taux de floraison constaté pour un crocus mis en terre en septembre, nettement supérieur à celui d'un bulbe oublié jusqu'en octobre. Pourtant, certaines variétés précoces…

Calcul quantité gazon artificiel : bien estimer vos besoins !

Aménager son jardin avec du gazon artificiel est une tendance en plein essor. Pratique et esthétique, il séduit de plus en plus de propriétaires souhaitant un extérieur verdoyant sans les…

Direct abris : vos structures extérieures au meilleur prix

Les structures extérieures comme les abris directs peuvent transformer votre espace de vie. Ces solutions pratiques offrent non seulement un abri, mais aussi un style à votre jardin. Découvrez comment…

Comment faire refleurir un poinsetia ?

Le poinsettia est la plante de Noël par excellence. Avec ses couleurs festives et sa belle allure, cette plante se retrouve chaque année sur la table, mais comment prolonger sa…

Quand ne pas tondre la pelouse : conseils pour préserver votre gazon

Entretenir son jardin peut sembler une tâche simple, mais tondre la pelouse demande un peu de finesse. Il y a des moments où il vaut mieux laisser la tondeuse au…

Prévenir les limaces dans le jardin : solutions naturelles contre les ravageurs !

Un seul spécimen adulte peut pondre jusqu'à 400 œufs par an, assurant une présence continue au fil des saisons. Certaines espèces survivent sous terre tout l'hiver, échappant ainsi aux méthodes…