Quelle hauteur pour une balançoire ?

Pour pratiquer l'aeroyoga nous pouvons opter pour une multitude d'options et chaque cas sera différent en fonction de l'espace, de la zone et de l'intention de la pratique. Il n'est…

C’est quoi un vers blanc ?

Les ennemis de vos plantes sont nombreux et le vers blanc est parmi les plus redoutables. Ces petites créatures sont combattues depuis très longtemps, pourtant elles continuent de nuire considérablement…

Profondeur idéale pour l’installation d’un scarificateur : conseils d’expert

3 millimètres, ce n'est pas une profondeur, c'est une caresse pour beaucoup de pelouses tassées ; mais 15 millimètres, c'est une invitation à la casse dans les terres lourdes. Entre…

Refaites votre pelouse en retournant la terre : étapes et conseils expert

Retourner la terre ne garantit pas toujours une implantation réussie du gazon, contrairement à une idée répandue. La densité du sol, le choix du moment et la préparation préalable peuvent…

Température idéale pour un hortensia : comment le protéger ?

Les hortensias, ces magnifiques fleurs aux nuances variées, exigent des soins particuliers pour s'épanouir en beauté. L'une des clés de leur croissance réside dans le maintien d'une température idéale. Ces…

Quel engrais choisir pour un gazon dense et robuste

Un carré d'herbe, c'est bien. Un tapis dense, vigoureux et d'un vert franc, c'est une promesse. Celle d'un jardin vivant, résistant aux assauts du temps et des saisons. Derrière cette…

Comment se débarrasser des moucherons du terreau ?

Conditions environnementales Les moucherons du terreau, aussi appelés moucherons des fruits ou sciarides, sont attirés par les environnements humides et riches en matières organiques. Ils sont particulièrement communs dans les…

Enrichir terre pauvre pour gazon vert : 8 astuces professionnelles

Quand on rêve d'un gazon verdoyant, une terre pauvre peut sembler un obstacle majeur. Effectivement, les sols appauvris manquent souvent des nutriments essentiels nécessaires à la croissance d'une pelouse saine.…

Où planter vos hortensias pour profiter d’une floraison abondante

Les hortensias, ces virtuoses du jardin, n'ont pas conquis leur statut de stars par hasard. Si vous rêvez de voir leurs ombelles s'embraser de couleurs, l'emplacement n'est pas une donnée…

Les aliments à éviter absolument dans le réfrigérateur

Nous sommes à une époque où tous les aliments quittent les surfaces de ventes pour directement finir au frigo. Hélas, le simple fait de mettre au frigo certains d'entre eux,…

Semer les graines de son potager facilement et avec succès

Si vous arrivez ici, c'est parce que vous pensez probablement à créer votre propre jardin urbain. Ou peut-être parce que vous voulez commencer à construire un petit jardin, ou vous…

Un jardin fleuri toute l’année grâce à des fleurs bien choisies

Imaginez un havre de couleurs et de parfums qui évolue au fil des saisons, un jardin où les fleurs s'épanouissent sans interruption tout au long de l'année. Un tel paradis…

Pelouse résistante à la sécheresse : méthodes simples et efficaces

Face aux changements climatiques et aux périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, maintenir une pelouse verdoyante peut s'avérer être un défi. Heureusement, il existe des stratégies et des…

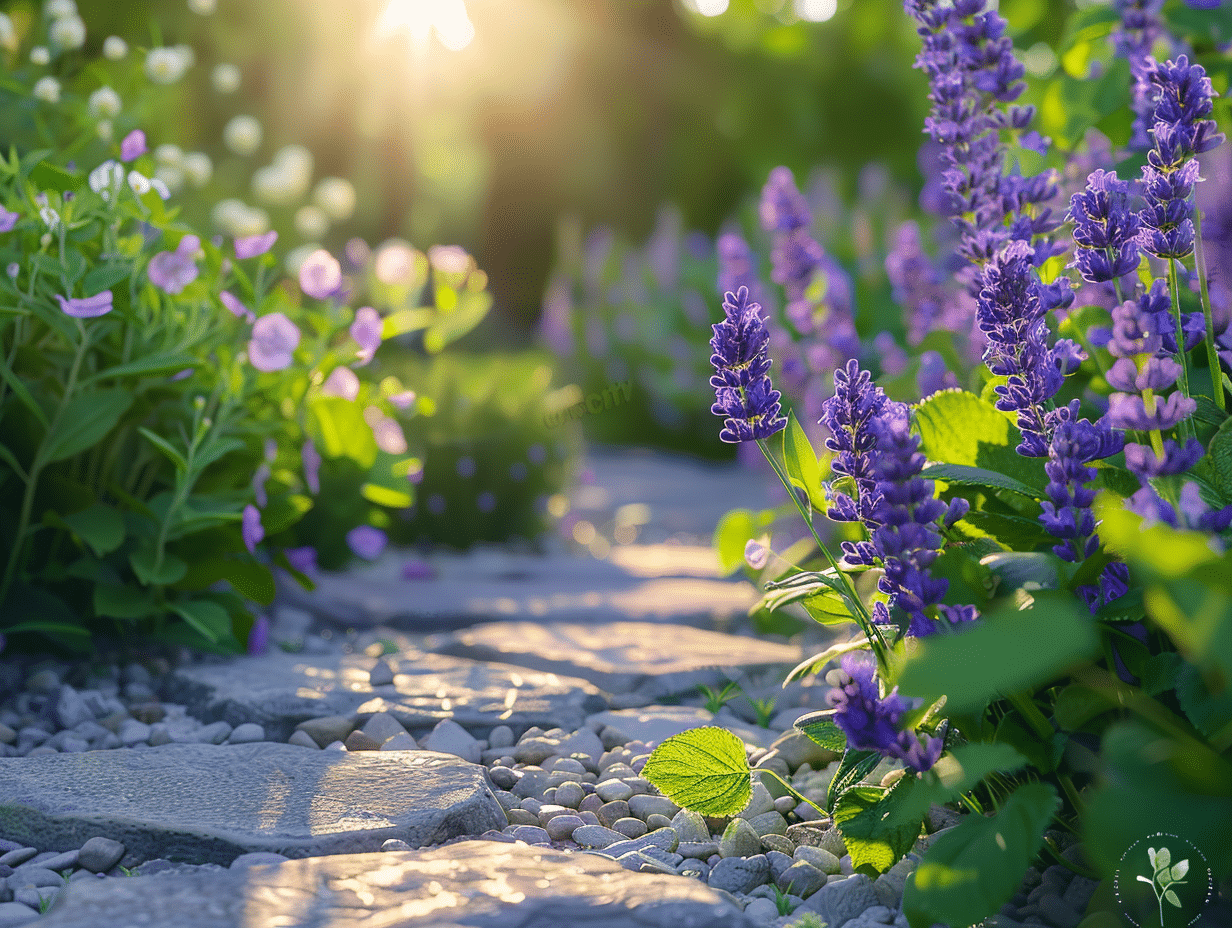

Les plantes violettes au jardin : bienfaits insoupçonnés et secrets à connaître

Un jardin sans violet, c'est comme une bibliothèque sans mystère : il manque une nuance, un frisson inattendu. Les plantes violettes ne se contentent pas d'attirer les regards. Derrière leurs…

Trouver de la terre végétale fertile à prix imbattable

Décrocher de la terre végétale fertile à prix serré, voilà une ambition partagée par bien des passionnés de jardinage et des professionnels du paysage. Si l'idée semble intimidante, la réalité…

Fleurs pour le bonheur : Découvrez celle qui égaye votre journée !

Le choix des mots qui accompagnent un bouquet de fleurs influence la manière dont il sera perçu et reçu. Un message maladroit peut atténuer la portée d'un geste, tandis qu'une…

Service de dératisation dans le vaucluse : conseils et solutions durables pour un environnement sain

Avec l’arrivée du printemps, la prolifération des rongeurs s’intensifie sous l’effet des températures plus douces. Il est donc judicieux d’observer régulièrement votre jardin ou vos locaux afin de repérer toute…

Pelouse : mousse, bienfait ou danger pour votre jardin ?

5 % de la surface des pelouses françaises seraient aujourd'hui colonisés par la mousse. Ce chiffre n'a rien d'anecdotique : depuis des années, ce tapis vert discret gagne du terrain,…

Offrir des fleurs à la Saint-Valentin, un geste qui a du sens

Oubliez les conventions, la Saint-Valentin n'est pas née dans un catalogue de cadeaux. Si tant de couples se tournent encore vers le bouquet de fleurs, c'est parce que ce geste,…

Floraison réussie : astuces pour l’induire naturellement !

Le mimosa explose en plein hiver, les orchidées boudent leur pot, et les jardiniers expérimentés le savent : la floraison ne suit aucune règle universelle. C'est une partition complexe où…

Les pieds de vignes anciens sont-ils résistants ?

Vous avez décidé de cultiver des pieds de vigne. Vous êtes cependant encore partagé entre variété ancienne et nouvelle, couleur et condition de culture… Le choix n'est en effet pas…

Meilleur mois pour semer du gazon : conseils et astuces de jardinage

Les semis de gazon exécutés en plein été affichent souvent un taux d'échec supérieur, malgré la croyance répandue qu'une croissance rapide compense la chaleur. Inversement, certaines périodes du printemps offrent…

Comment reconnaître les fleurs comestibles ?

Qu'il s'agisse de décorer un gâteau, d'agrémenter une salade, de décorer un cocktail ou simplement de déguster une collation naturelle, les fleurs comestibles peuvent ajouter une beauté fantaisiste et naturelle…

Les avantages à installer une pompe pour collecteur d’eau de pluie

La pompe d’eau pluviale est un dispositif qui assure la remise à pression au niveau d’un récupérateur d’eau de pluie. De type électrique, ce matériel peut être sous la forme…

Croissance des racines : astuces pour réussir vos boutures à coup sûr !

Un rosier peut donner naissance à son clone parfait alors qu'un ficus périclite, tout cela à quelques centimètres de distance sur le même rebord de fenêtre. La réussite d'une bouture…

Meilleure stratégie pour tondre la pelouse : conseils et astuces pratiques

Oubliez le gazon parfait des catalogues : il cache souvent des erreurs bien réelles. La pelouse vivante, robuste et éclatante, naît de gestes concrets, respectés semaine après semaine. Ici, pas…

Choisir le système d’arrosage idéal pour votre jardin

Un jardin sec, même sous la pluie, n'a jamais fait rêver personne. L'arrosage, loin d'être une formalité, conditionne chaque pousse, chaque fleur, chaque récolte. Mais face à la diversité des…

Quelles fleurs planter en février pour un jardin éclatant

Février n'a rien d'un mois mort pour le jardinier déterminé. Derrière la morsure du froid, il offre une fenêtre précieuse à ceux qui veulent s'assurer d'une explosion de couleurs dès…

Paysagiste à Ancenis, votre expert nature en Loire-Atlantique

Ancenis ne fait pas semblant : la ville compose avec la Loire, le vent, les terres grasses. Ici, chaque parcelle porte la trace d'un dialogue entre nature et savoir-faire. Ce…

Des idées inspirantes pour éclairer la terre de votre jardin

Le jardin n'est pas qu'un décor ou un simple prolongement de la maison. C'est le théâtre de nos souvenirs les plus vivaces, le lieu où les rires des proches résonnent…

Quelle est la hauteur idéale pour couper sa pelouse efficacement

3 centimètres ou 7 ? La différence ne saute pas aux yeux, mais elle change tout pour l'allure de votre pelouse. Derrière un gazon bien taillé se cachent des choix…

Pourquoi les feuilles de votre olivier jaunissent et comment agir efficacement

L'olivier, symbole de paix et de longévité, est un arbre robuste apprécié pour sa résistance et ses fruits précieux. Pourtant, même cet arbre stoïque n'est pas à l'abri des maladies…

Les meilleures essences de bois pour une clôture de jardin durable

Le cèdre ne s'excuse pas d'être cèdre. Il ne s'excuse pas d'être ce bois qui traverse les saisons sans broncher, ni de repousser les insectes sans recourir à la chimie.…

Les vrais bénéfices du broyeur de végétaux pour nettoyer son jardin

Un jardin que l'on laisse filer, c'est vite l'empire des branches entassées, feuilles arrachées, tiges à l'abandon. Oubliez le ballet des allers-retours épuisants à la déchèterie. Le broyeur de végétaux…

Quels sont les modèles adaptés de gazon synthétique pour les contours d’une piscine ?

Il est maintenant possible d'avoir une belle pelouse autour de votre piscine sans jamais avoir à se soucier que de l'herbe entre dans l'eau ou dans les skimmers. Vous pouvez…

Astuces professionnelles pour le rempotage de votre citronnier

Un citronnier peut cesser de croître si ses racines manquent d'espace, même dans un sol riche. L'excès d'humidité provoqué par un contenant mal drainé favorise l'apparition de maladies racinaires, en…

Comment transplanter un Agapanthus ?

Êtes-vous sur le point de transplanter votre Agapanthus ? Vous le ferez bien si vous prenez certaines précautions. Toutefois, vous devez comprendre que cela n’est pas toujours recommandé. Il n’est pas…

Ambiance festive et relaxation XXL : les atouts des spas grande capacité

Un chiffre suffit à résumer la tendance : entre décembre et janvier, les recherches de locations avec spa explosent de 40 % sur les plateformes dédiées aux grands groupes. Les…

Une piscine et une terrasse au même endroit, c’est possible !

En regardant cette terrasse, vous ne pensez pas qu’une piscine confortable et spacieuse est dissimulée sous le sol. Des experts ont décidé de proposer un concept révolutionnaire pour que vous…

Top 9 grelinettes incontournables pour un jardinage réussi

Un comparatif détaillé des meilleures grelinettes pour révolutionner votre jardinage La grelinette révolutionne le jardinage écologique en préservant la structure du sol tout en l'aérant naturellement. Selon FranceAgriMer, 18% des…

Éviter les mauvaises herbes dans un massif : astuces pratiques et efficaces

Un paillage mal choisi favorise parfois la prolifération de certaines adventices, malgré sa réputation de barrière naturelle. Certaines plantes vivaces installées en bordure parviennent à limiter durablement l'apparition d'indésirables, alors…

Ratisser la pelouse à l’automne : bienfaits et conseils pratiques

Un tapis de feuilles mortes, c'est plus qu'un décor de saison : c'est un signal. À l'automne, ratisser la pelouse ne relève pas d'une simple routine, mais d'une intervention déterminante…

Transformez votre espace avec les pergolas à rouen !

Vous rêvez d'un espace extérieur où profiter des beaux jours tout en étant protégé des intempéries ? Les pergolas bioclimatiques transforment votre jardin en véritable extension de vie. Selon l'Observateur de…

Les variétés de graines de tomates à découvrir absolument

Les graines de tomates anciennes à cultiver : un patrimoine à redécouvrir La biodiversité alimentaire traverse une crise silencieuse. Selon la FAO en 2024, près de 75% des variétés de…

Plantes attractives pour les pollinisateurs : comment les choisir et les cultiver ?

Certaines espèces florales, pourtant prisées pour leur esthétique, n'attirent presque aucun pollinisateur. Les variétés horticoles à fleurs doubles ou stériles entravent souvent l'accès au nectar et au pollen. À l'inverse,…

Meilleur moment pour voir le gazon pousser : conseils et astuces

Pas besoin d'attendre une révolution botanique pour voir le gazon pousser, mais il faut savoir lire le calendrier et sentir l'air du temps. Certains croient que l'herbe pousse dès qu'on…

Bouture : comment couper une branche pour la réussir ?

0% racines, 100% hésitations : la réussite d'une bouture tient parfois à un détail qui échappe, à une coupe trop raide ou à une tige trop tendre, condamnée à sécher…

Paysagiste à Arras : la solution pour sublimer vos espaces extérieurs

Arras possède une vraie force, celle de transformer un extérieur classique en un espace à la hauteur de vos envies. Le choix d’un paysagiste Arras change la donne, il assure…

Champignons : Comment éliminer durablement ce fléau ?

En France, une obligation légale impose au vendeur d'informer l'acheteur de la présence de mérule dans certains départements. Pourtant, les diagnostics ne sont pas systématiques et les infestations échappent souvent…

Quand séparer les pieds d’artichauts ?

Connue pour ses nombreuses vertus thérapeutiques, et cultivée pour ses capitules, la plante potagère d’artichauts est originaire du bassin méditerranéen. Elles se distinguent des autres plantes pour la particularité de…